Прослеживаем эволюцию доктрины Монро — от её истоков во время испано-американских революций до роли в интервенциях, холодной войне и за её пределами.

В декабре 1823 года президент США Джеймс Монро произнёс свою ежегодную речь о положении страны. В длинной речи были скрыты две простые, но далеко идущие идеи, которым суждено было звучать в течение последующих столетий.

Во-первых, он заявил, что Америки «впредь не должны рассматриваться как объект для дальнейшей колонизации европейскими державами». Иными словами, Новый Свет был закрыт для новых имперских притязаний.

Во-вторых, он предупредил, что попытки Европы распространить свою «систему» на западное полушарие будут рассматриваться как «опасные для нашего мира и безопасности». Он добавил, что «невозможно, чтобы союзные державы распространили свою политическую систему на какую-либо часть любого из континентов, не подвергнув опасности наш мир и наше счастье». Это означало, что, пока воспоминания об Американской революции ещё свежи, США оставляют за собой право реагировать, если их интересы окажутся под угрозой.

Так были заложены основы того, что впоследствии получило название доктрина Монро. Она не была написана как подробная стратегия, но превратилась в один из самых долговечных и противоречивых краеугольных камней внешней политики США.

«О доктрине Монро трудно говорить, потому что, как выразился Вудро Вильсон в 1919 году: каждый раз, когда я пытался её определить, она ускользала от определения», — объясняет историк Грег Грандин, автор книги «America, América: A New History of the New World».

Антиколониальный жест со скрытыми зубами

Когда Монро выступал, Америки находились в состоянии потрясений. На юге и в нижнем полушарии испанские колонии от Мексики до Аргентины отрывались от своих прежних правителей. В то же время европейские державы обсуждали, стоит ли помочь Испании вновь завоевать свои бывшие территории.

Соединённые Штаты, которым к тому времени было всего несколько десятилетий, стремились обозначить своё место в этом меняющемся порядке. Монро заявил, что западное полушарие должно быть защищено от европейской экспансии.

«Это было позиционирование Соединённых Штатов в преддверии неизбежной независимости испанской Америки от Испании. И одним из положений было заявление, что они не допустят реколонизации Нового Света Старым Светом», — объясняет Грандин.

Латиноамериканские лидеры приветствовали это заявление. «Они ликовали, считали это подтверждением того, о чём мы говорим», — добавляет он.

Однако в послании Монро скрывался и другой принцип.

«Доктрина Монро также утверждает, что Соединённые Штаты имеют право вмешиваться, если сочтут это необходимым, в случае угрозы их интересам», — отмечает Грандин.

Это напряжение — между солидарностью с движениями за независимость и утверждением американской власти и влияния — на протяжении поколений определяло, как воспринималась доктрина.

От защитника к полицейскому

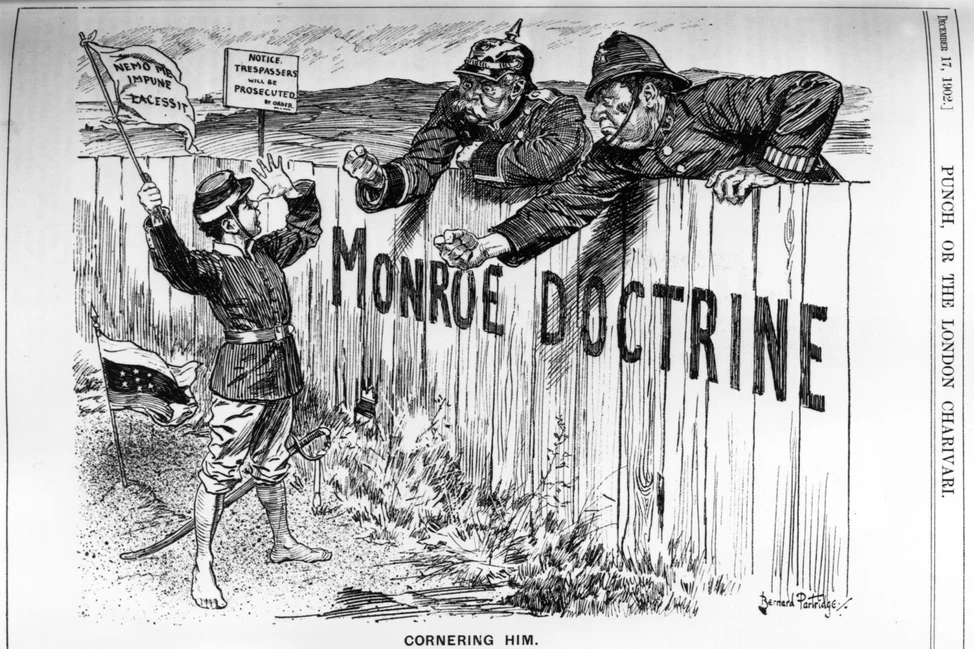

На протяжении XIX века интервенционистская сторона доктрины Монро становилась всё сильнее. Вместо того чтобы просто отвергать европейское вмешательство, США начали представлять себя как силу, обеспечивающую порядок по всему полушарию.

Наиболее яркий пример появился в 1904 году, когда Теодор Рузвельт выдвинул свою знаменитую «корректировку Рузвельта». Он утверждал, что США обязаны вмешиваться, если правительства Латинской Америки не смогут поддерживать стабильность или выполнять долговые обязательства.

«Один из самых известных примеров — это корректировка Теодора Рузвельта к доктрине Монро. Он представлял мир как гигантский полицейский участок, в котором Соединённые Штаты фактически являются штаб-квартирой», — говорит Грандин.

Такой взгляд подпитывал десятилетия так называемой дипломатии канонерок. Уже в XX веке морская пехота США высаживалась на Кубе, в Панаме, Никарагуа, Гаити и Доминиканской Республике, порой оккупируя страны на долгие годы. Для многих латиноамериканцев доктрина Монро перестала выглядеть как щит против Европы и всё больше походила на меч, которым размахивают в Вашингтоне.

Невозможный баланс Вильсона

В начале XX века президент США Вудро Вильсон попытался вернуть доктрине её первоначальный антиколониальный дух. Он связал её со своей более широкой концепцией панамериканизма — сообщества равноправных наций, а позже с идеалами Лиги Наций.

«Он часто ссылался на доктрину Монро в её более идеалистической форме. Он говорил: вот чего мы хотим — антиколониального мира равных наций», — объясняет Грандин.

Но поступки Вильсона часто говорили об обратном. Президент отдавал приказы о военных интервенциях в Мексику, Гаити и Доминиканскую Республику — даже в то время, когда публично говорил о невмешательстве. При обсуждении Устава Лиги Наций он позаботился о том, чтобы ничто не подорвало особую роль Америки в западном полушарии.

Чтобы этого добиться, по словам Грандина, Вильсон «внёс положение в Устав… что Лига Наций не будет аннулировать доктрину Монро».

Даже Вильсон — сторонник самоопределения для народов за рубежом — отказался отказаться от односторонних полномочий в собственном регионе.

Холодная война: коммунизм как «чуждый» элемент

Во время холодной войны доктрина Монро обрела новую жизнь. По мере того как по Латинской Америке распространялись левые и революционные движения, Вашингтон стал использовать доктрину, чтобы представить коммунизм как чуждую идеологию, несовместимую с основами Нового Света и напрямую им угрожающую.

Такое восприятие изображало коммунизм не как местное движение, а как чужеродную заразу, занесённую из Москвы или Пекина. В ходе борьбы с ним, объясняет Грандин, из-за действий США были убиты тысячи людей «в таких странах, как Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Аргентина и Чили».

«Даже если речь шла о коренных крестьянах в Гватемале или шахтёрах-медяниках в Чили… сам коммунизм рассматривался как иностранная идеология, и доктрину Монро использовали как оправдание для его подавления».

Результатом стали десятилетия американской поддержки переворотов, диктатур и тайных операций — от переворота при поддержке ЦРУ в Гватемале в 1954 году до поддержки режима Пиночета в Чили. Каждый раз доктрина Монро приводилась как оправдание.

Спустя более двухсот лет доктрину Монро всё ещё можно рассматривать как один из принципов американской внешней политики. Президент Рональд Рейган ссылался на неё в 1980-е годы во время интервенций в Центральной Америке. Совсем недавно американские чиновники использовали монроистскую риторику, говоря о кризисах на Кубе и в Венесуэле.

Так всё же: была ли доктрина направлена на защиту американской свободы от Европы? Или же с самого начала речь шла о расширении власти путём подавления угроз для американского статус-кво?

В любом случае, то, что начиналось как короткий фрагмент речи президента Монро в 1823 году, вскоре превратилось в рамочную концепцию сохранения и расширения американской мощи, которая переосмыслялась и использовалась заново на протяжении столетий.

Ваш комментарий будет первым