Святой Августин был воспитан в римском мире, но именно годы, проведённые в Северной Африке, сформировали его личность, его веру и само христианство.

Эпическая поэма Вергилия «Энеида» занимала центральное место в системе образования Римской империи. Юные мальчики из правящих классов — а иногда и редкие счастливицы, получавшие частное обучение девочки — учились читать, разбирая строки этой поэмы; обширные её фрагменты они заучивали наизусть. В подростковом возрасте мальчики переходили к риторическим упражнениям, которые становились основой имперской карьеры, — они мысленно вживались в жизнь персонажей «Энеиды», сочиняя речи от их имени в решающие моменты выбора или кризиса. Учителя награждали того, кто создавал наиболее убедительную и изящную речь.

«Энеида» получила своё название от Энея, легендарного основателя Рима. Поэма рассказывает о создании города как о сплетении пророческого величия и человеческой слабости. Впервые Эней появляется на страницах в слезах отчаяния, когда его кораблям, бегущим из Трои, угрожает буря. Позже он становится свидетелем торжественного шествия римских героев, проходящих перед ним в подземном мире при встрече с отцом. Но для Аврелия Августина, мальчика, читавшего «Энеиду» в маленьком городке Северной Африки в 360-е годы н.э., главным персонажем поэмы был не Эней. Спасаясь от гибели Трои и блуждая по Средиземному морю к Италии, Эней и его флот оказались выброшены на берег близ Карфагена — на территории современного Туниса. Там он встретил царицу и основательницу города Дидону, которая страстно влюбилась в него. Когда же Эней покинул её ради своей судьбы, она покончила с собой — надеясь, что он увидит дым её погребального костра и раскается.

Аврелий Августин — человек, который много лет спустя стал епископом города Гиппон (также в Северной Африке) и в итоге был причислен к лику святых как Августин Блаженный, — был одержим образом Дидоны и её судьбой. В своей автобиографической книге «Исповедь», написанной уже после обращения в христианство, он подробно остановился на том горе, которое испытывал ребёнком при её смерти:

«Я всё плакал о Дидоне, которая умерла, добившись своей последней цели с помощью меча… и если мне запрещали читать эту историю, я был несчастен, потому что не мог читать то, что делало меня несчастным».

Можно было бы подумать, что это всего лишь эмоциональная реакция мальчика, которого вскоре обучили более строгим и традиционным римским чувствам, если бы не два упоминания в его совершенно иных произведениях. В одной из поздних проповедей Августин упомянул Карфаген по незначительному поводу и с гордостью отметил, что этот город превзошёл все остальные в торговле и мореплавании, ведь был основан Дидоной на купеческих кораблях — «и даже после основания Карфагена корабли не переставали вести дела». Ещё более показательно другое место: в одном из диалогов, написанных в 386 году вскоре после обращения, он вспоминает своё недолгое преподавание в Риме, говоря, что студенты, которым он пытался преподавать риторику, насмехались над его африканским акцентом: «Одно дело быть уверенным в своём искусстве, совсем другое — быть уверенным в своём происхождении».

Увлечение Августина образом Дидоны было не просто детским чувством. Для него она олицетворяла Северную Африку, и сам, будучи африканцем, он сохранял верность ей вопреки римскому пренебрежению. Позднее он стал одной из важнейших фигур в развитии христианской Церкви: его труды о благодати, свободной воле и первородном грехе легли в основу её богословия. Более того, его сочинения оказали огромное влияние на западную интеллектуальную традицию: философия, политическая теория, психология, герменевтика и наука о языке во многом обязаны ему. Но часть его души всегда оставалась верным африканцем, когда-то плакавшим о Дидоне.

Африканец в Италии

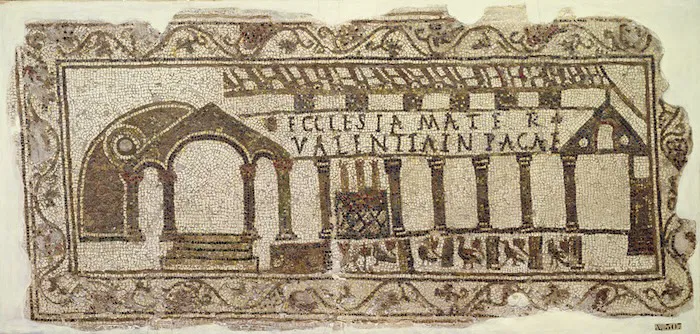

Августин родился в 354 году и провёл детство в городке Тагаста, расположенном в каменистых предгорьях примерно в 97 километрах от североафриканского побережья, на территории нынешней Алжирии. Родители отправили его учиться в риторические школы Мадавры (современный М’Дауруш) неподалёку, а затем — осознав его талант и желая ему успеха — в Карфаген, крупнейший город региона. Римляне впервые закрепились в Северной Африке в 146 году до н.э., уничтожив Карфаген в конце Пунических войн. К II веку н.э. они контролировали весь регион от Мавретании (Марокко) на западе до Египта на востоке. Главными центрами торговли и образования были Александрия и Карфаген. Южная граница римской власти оставалась нестабильной: её удерживали лишь редкие гарнизоны, а также постоянные соглашения, переговоры и торговые сделки с коренными народами региона. Однако широкая полоса плодородных земель вдоль побережья прочно находилась в руках римлян. Через Карфаген, Александрию и другие порты империя получала зерно и оливковое масло для своих ненасытных городов.

Семья Августина происходила из скромных слоёв. Его отец, римский гражданин, был мелким землевладельцем и членом городского совета Тагаста. Тагаст имел статус муниципия — полностью интегрированного города с театром и термами, по римскому образцу; но даже в контексте римской Африки он оставался малозначительным и провинциальным. Мать Августина была амазигкой, или берберкой, — на это указывает её имя, Моника, происходящее от имени североафриканского божества Мон. Лучший способ для талантливого юноши подняться в позднеримской империи заключался в успехах в школе и в последующей карьере учителя риторики или чиновника, связанного с императорским двором. Августин добился и того, и другого.

После учёбы в Мадавре и Карфагене Августин начал преподавать — сначала в родном городе, затем в Карфагене. Но всё его образование и подготовка, основанные на идеализированном образе Рима, формировали в нём пренебрежение к Северной Африке и стремление искать возможности на Апеннинском полуострове. Карфаген же воспринимался прежде всего как давний враг Рима, разрушенный в 146 году до н.э. и впоследствии восстановленный Августом: для «истинных» римлян его подчинение было символом римского превосходства. Поэтому в 383 году Августин отправился морем в Рим — символический центр империи, чтобы занять там должность преподавателя.

Однако его краткое пребывание в Риме оказалось неудачным. Благодаря своим ученикам он, вероятно, впервые осознал, что говорит с африканским акцентом. (Даже в конце жизни он отмечал, что «африканское ухо» не различает долгие и краткие слоги.) В Риме он чувствовал себя чужим и вскоре заболел. Но его талант обратил на себя внимание влиятельного покровителя — Симмаха, городского префекта, который рекомендовал его для службы при дворе императора Валентиниана II в Милане. Там Августин продолжал преподавать, но также должен был выступать с официальными речами в честь императора. Августин проделал долгий путь на север в Милан за государственный счёт — это было огромной честью. Он исполнил заветные мечты своих родителей, покровителей, друзей и, можно предположить, свои собственные. В Милане к нему присоединились мать, сын и другие члены семьи: все ожидали разделить плоды его успеха.

Но в духовном отношении Августин был потерян. Воспитанный первоначально в простой христианской вере своей матери, он давно был неудовлетворён и пребывал в поисках. Его бесконечно занимала проблема истины и того, как, по его словам в «Исповеди», «творить истину». Он пережил множество «обращений»: сначала — к философии как к поиску мудрости; затем — к манихейству, запрещённой материалистической религии, обещавшей решить проблему зла, в которой он оставался десять лет; потом — к астрологам и их пророчествам о будущем; далее — к другому виду философии, радикальному скептицизму, утверждавшему, что истину невозможно познать, а лишь приблизиться к её подобию. В поисках духовного пути Августин наткнулся на сочинения неоплатоника III века Плотина, переведённые с греческого на латинский. Возможно, его привлекало и то, что Плотин родом из Египта, хотя сам Августин об этом не говорит. Но именно эти тексты впервые открыли ему возможность выхода из материализма манихейства и помогли представить по-настоящему нематериального Бога. Неоплатонизм развил идею Платона о том, что, глядя на земные вещи, можно постичь духовное совершенство, чьими отражениями они являются, и превратил её в целостную систему духовного нисхождения от единого совершенного существа.

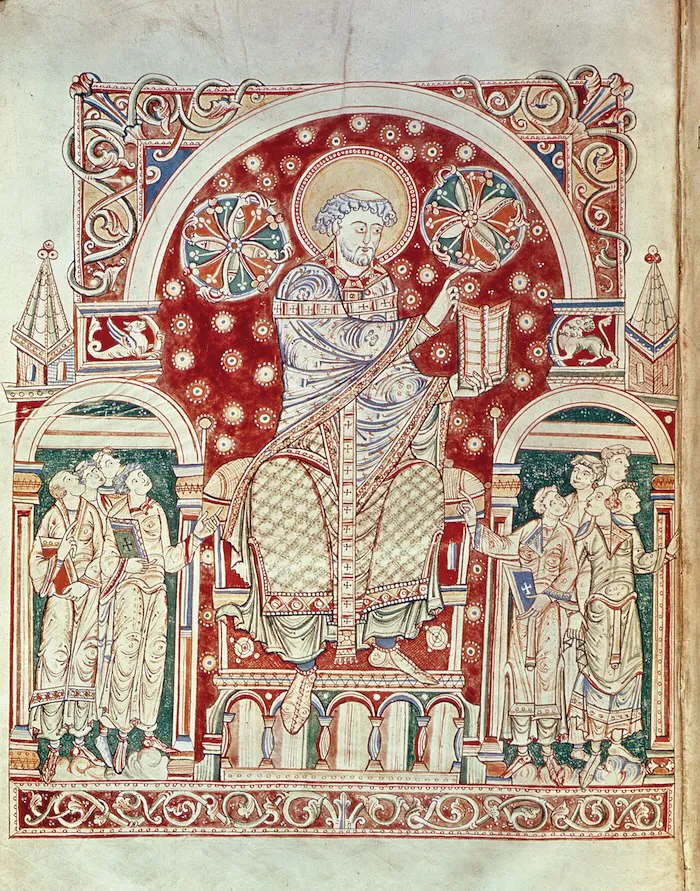

В Милане Моника оказалась под влиянием могущественного и харизматичного епископа Амвросия, чьи проповеди во многом опирались на неоплатонические идеи. Августин сначала ходил слушать его ради изучения риторики, но постепенно христианское послание Амвросия проникло в его душу. Он также встретился с духовным наставником самого Амвросия — священником по имени Симплициан, который мягко подтолкнул Августина обратно к христианству, рассказав историю обращения римского аристократа Викторина, переводчика неоплатонических сочинений на латинский язык и, к тому же, уроженца Африки. Наконец, Августин был готов вернуться в христианство. В каком-то смысле он завершил круг.

Момент его обращения знаменит — он произошёл под смоковницей в саду его миланского жилища. В «Исповеди» Августин описывает его в ярчайших подробностях. В муках нерешительности он бросился туда и вдруг услышал, как ребёнок по ту сторону стены повторял припев: «Возьми, читай; возьми, читай». Поскольку он не знал ни одной игры с подобными словами, Августин воспринял их как божественный знак. Он схватил при себе послания апостола Павла и прочитал первую попавшуюся строку:

«Не в пиршествах и пьянстве, не в сладострастии и распутстве, не в ссорах и зависти; но облекитесь в Господа Иисуса Христа, и заботьтесь не о плоти, чтобы удовлетворять её похоти».

Так Августин окончательно посвятил себя христианской жизни. Он был крещён в Милане Амвросием на Пасху 387 года. Вместе с ним крестился его сын Адеодат, которому тогда было около 14 или 15 лет.

Августин оставил должность при императорском дворе и решил вернуться в Северную Африку. В Италии он чувствовал себя чужим, несмотря на присутствие сына, матери и небольшой группы друзей; он хотел домой.

Во время ожидания корабля в Остии — римском порту у устья Тибра, откуда они должны были отплыть в Карфаген, — Августин пережил вместе со своей матерью Моникой необычайное событие. Разговаривая у окна, они вдруг осознали, что земные звуки отступают, и достигли состояния совершенной тишины и глубочайшего покоя, которое они истолковали как прикосновение к Богу. «В одно мгновение мысли, — писал Августин, — мы коснулись вечной Премудрости, пребывающей над всем». Этот момент стал ещё более трогательным оттого, что вскоре после него Моника умерла и была похоронена в Остии. Как и её сын, она впоследствии была почитаема как святая, а в XV веке её мощи перенесли в церковь Сант-Агостино в Риме — главный храм ордена августинцев.

Возвращение домой

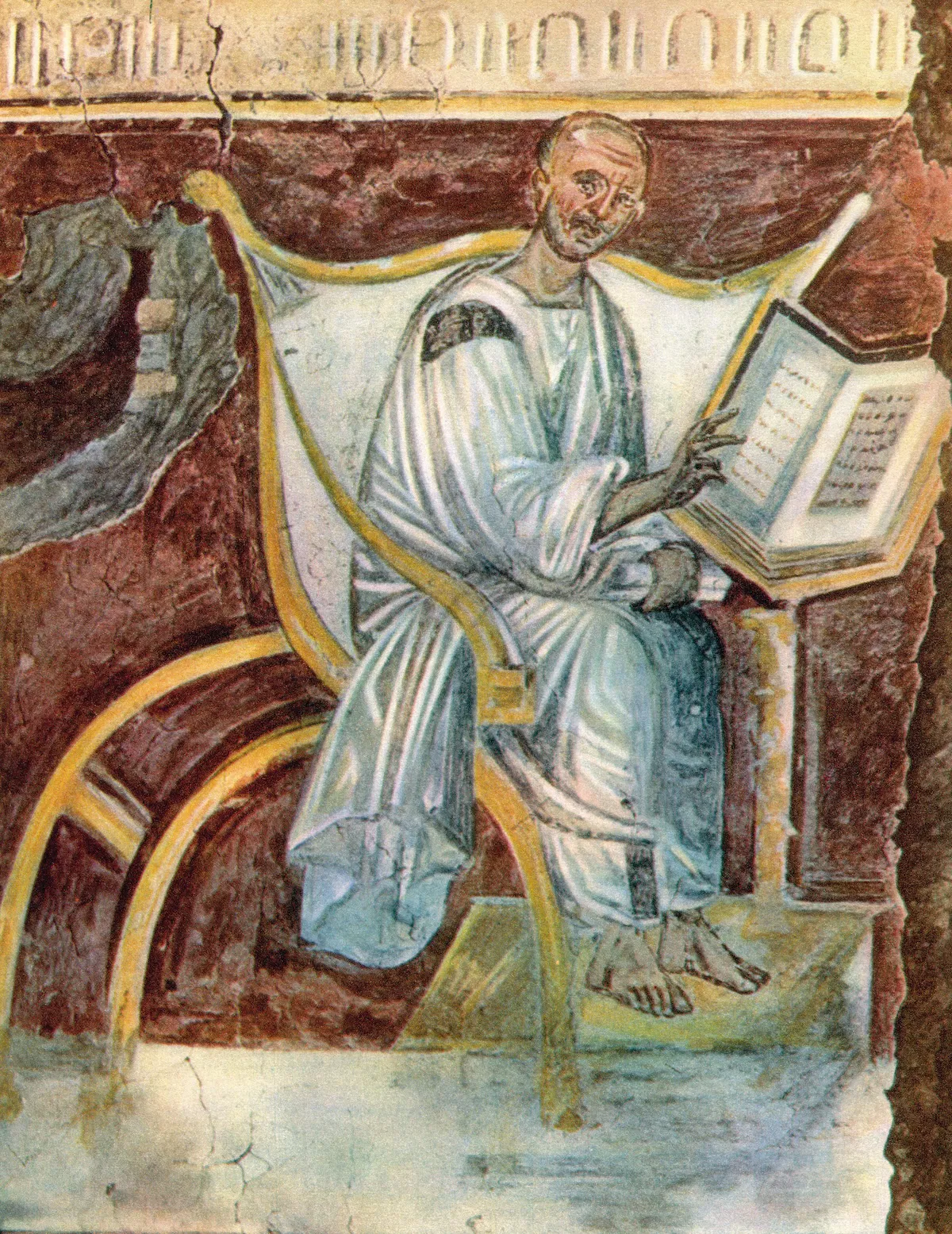

Мы узнаём об этом из «Исповеди» — самой известной книги Августина, написанной им спустя около десяти лет после событий, уже в Северной Африке. Это произведение соединяет в себе рассказ о его жизни до смерти Моники в Остии с молитвой и философскими размышлениями, самопознанием и толкованием Священного Писания. Но самая важная часть жизни Августина — та, что оставила неизгладимый след в христианском богословии и интеллектуальной традиции Западной Европы, — ещё только предстояла.

Когда он наконец вернулся в Африку в 388 году — уже христианином, но без должности, — Августин намеревался основать монашескую общину в родовом имении в Тагасте. Он собирался окружить себя друзьями, приехавшими с ним из Италии, а также своим сыном Адеодатом, и вести посвящённую Богу жизнь. Но после пяти судьбоносных лет ему было трудно почувствовать себя дома. А потом, неожиданно, умер его сын.

Сын Августина занимал центральное место в его планах. Адеодат участвовал в философских беседах о христианском призвании, когда они ждали крещения, и, как писал отец с нежностью, «его ум был изумительным». Смерть сына потрясла Августина до глубины души, и мечта о спокойной монашеской жизни рухнула почти не начавшись. Охваченный горем, он больше не мог оставаться в Тагасте. В поисках нового места он оказался в Гиппоне — нынешней Аннабе, расположенной на плодородной равнине между морем и горами алжирского побережья. Его слава как выдающегося оратора и искреннего христианина шла впереди него: когда он пришёл в церковь, прихожане схватили его и насильно рукоположили в священники. «Августин горько плакал, когда они с громкими криками предъявляли свою просьбу», — писал его ученик и биограф Поссидий. Четыре года спустя, в 395 году, он стал епископом. С этого момента путь его жизни был предопределён: из Северной Африки он больше никогда не уезжал.

Августин не забыл чувства изгнанничества, испытанные в Италии, и то, каково было вернуться домой и всё же не чувствовать себя дома. В одной из проповедей он сказал:

«Человек меняет страну, и иногда это идёт ему на пользу в скитаниях: живя за границей, он находит верных друзей, каких не мог найти дома. У него были враги, которые изгнали его из отечества… Но родина — Иерусалим, где все добры, — не такова. Это великий дом, и те, кто блуждает вдали от него, несчастны».

«Иерусалим» для него был небом — домом, куда предназначены попасть праведные после смерти. Августин превратил собственное чувство тоски по дому в великую богословскую концепцию. Мы все странники, всегда ощущающие потерю — того места, где можно обрести подлинный дом: небесный Иерусалим.

Град Божий

В августе 410 года военачальник Аларих и отряд готов с берегов Дуная перекрыл поставки зерна в Рим, осадил город, а затем взял его штурмом и разграбил. Аларих когда-то был наёмником в римской армии, но постепенно утратил верность и, собрав собственный отряд преданных воинов, стал угрожать римским императорам — сначала в Греции, затем в Италии. Само разграбление Рима продолжалось всего несколько дней, но его последствия были неизмеримо серьёзнее. Символическое сердце Римской империи было осквернено, и жители города, а также окрестностей охвачены ужасом.

Августин вскоре почувствовал отголоски катастрофы и в Северной Африке. Богатые римляне вместе с семьями, домочадцами, слугами и рабами покидали свои имения вокруг Рима и перебирались на африканские владения. Одни, более ревностные христиане, устремились в церкви, нарушая привычный уклад общин; Августин проповедовал, стараясь успокоить переселенцев и одновременно убеждая местных жителей не питать к ним раздражения. «Не позволяйте любителям этого мира смущать вас, — говорил он пастве, — тем, кто… вынужден переселяться, хотят они того или нет». Другие, менее христианские, осели в Карфагене, ворча, что таких варварских бедствий никогда бы не произошло, если бы империя не обратилась в христианство. Эти нападки на tempora Christiana — «христианские времена» — дошли до Августина, и двое римских аристократов, Марцеллин и Волузиан, написали ему, требуя защиты христианского Бога и Его промыслительного плана для мира. Ответ Августина разросся в одно из его величайших произведений — «О граде Божьем». Он посвятил его Марцеллину.

Учитывая, что первые читатели ожидали размышления о судьбе Рима, вступительное утверждение Августина было дерзким: «Наиславнейший град», писал он, — это вовсе не Рим, а «град Божий». С самого начала он объявил задачу: показать, что жители этого града всю земную жизнь проводят в скитаниях, чтобы обрести истинный дом в Царстве Небесном. Лишь затем Августин обратился к событиям в Риме, утверждая, что в великом Божьем замысле они хотя и важны для непосредственных жертв, но в целом несущественны «О граде Божьем» развернулся в грандиозное произведение: 22 книги, на написание которых, параллельно с другими сочинениями и епископскими обязанностями, ушло около пятнадцати лет.

Первые десять книг были посвящены опровержению утверждения, будто Рим был в безопасности при своих старых богах. Пять книг высмеивали мысль, что языческие божества могли защитить верующих при жизни; следующие пять — что они даруют приют после смерти. Эти книги изобиловали учёными примерами, многие из которых Августин заимствовал из «Человеческие и божественные древности» Марка Теренция Варрона (I в. до н.э.), труд которого в значительной степени сохранился именно благодаря цитатам Августина. Он обращался к религиозным знаниям, которые римляне считали своим долгом иметь, но редко имели на деле. Никто не знал римскую литературу лучше него: ведь он блистал на вершине римской образовательной традиции, прежде чем оставить её ради христианской жизни. Но вновь и вновь он ставил эту традицию под сомнение и переворачивал её, рассказывая любимые истории римлян под другим углом — явно вдохновляясь своей африканской перспективой. Так, он подорвал классический рассказ о Регуле, герое Пунических войн, ставшем символом верности клятве, данной врагам-карфагенянам. Да, Регул был верен, говорил Августин, но в заблуждении: что толку в клятве, принесённой ложным богам? Августин вновь и вновь тихо вставал на сторону Карфагена.

Оставшиеся двенадцать книг развивали тему Божьего замысла для мира и наград, ожидающих «град Божий». Августин возвращал повествование к сотворению мира и природе ангелов, затем неспешно пересказывал истории «Бытия», сопровождая их толкованиями. Природа двух градов — Божьего и земного — исследовалась подробно. В богословии «О граде Божьем» звучали отголоски изгнанничества, пережитого Августином в Италии и при возвращении на родину, где он так и не почувствовал себя дома. «Град Божий, — писал он, — живёт надеждой на радость, которую обретёт в небесном царстве».

Из Африки

К моменту завершения «О граде Божьем» Августин уже приближался к концу своей долгой и славной жизни. В 429 году армия вандалов во главе с Гейзерихом, выступив с северных окраин Империи, прошла через Испанию и переправилась в Северную Африку через Гибралтар. Августин с горечью наблюдал, как они движутся на восток: разрушение сельской местности, столь знакомой ему, резко контрастировало с безмятежным деревенским детством, описанным им в «Исповеди». Никто не мог предсказать, с какой стремительностью вандалы захватят Африку. В мае 430 года они разбили римлян у Гельмы, примерно в 64 километрах к югу от Гиппона. Когда в августе 430 года Августин умирал, вандалы осаждали Гиппон. Город пал вскоре после его смерти.

Августин умер 28 августа 430 года. Его огромная библиотека чудом уцелела во время осады, а наследие его трудов оказалось колоссальным. Не только идеи «Исповеди» и «О граде Божьем», но и размышления о справедливой войне, о политическом устройстве, о свободе воли и Божьей благодати, о толковании Писания — всё это живо по сей день. Всё это родилось в Северной Африке и было сформировано жизнью Августина там. До конца своих дней он оставался верен африканскому наследию, которое пленило его ещё в образе Дидоны — много лет назад.

Ваш комментарий будет первым