После безоговорочной капитуляции Японии в сентябре 1945 года США стремились перестроить страну по своему образцу — к лучшему или худшему.

Самый знаменитый образ союзнической оккупации Японии, которая длилась с августа 1945-го по апрель 1952-го, — это фотография, где генерал Дуглас Макартур возвышается над миниатюрным императором Хирохито. Японское правительство в то время расценило этот снимок как провал. Ранее фотографировать императора разрешалось только придворным фотографам, и даже им полагалось держаться не ближе чем на двадцать метров, пользуясь телеобъективами. У Хирохито была лёгкая сутулость, поэтому позволялось снимать только верхнюю часть его тела. Фотографии в профиль были запрещены. На снимке же Макартур не только выглядит гораздо более внушительно физически, но и костюм императора сидит на нём плохо; как проявленный ками (божество), император не мог быть тронут портным.

Японское правительство поспешило запретить публикацию фотографии в прессе. Однако оккупационные власти сняли запрет, прекрасно понимая, какой посыл она несла: теперь командовали союзники, а точнее — американцы, во главе с Макартуром, Верховным главнокомандующим союзных держав (SCAP). Им восхищались как японские лидеры, так и многие члены самой оккупационной администрации, которые шутили, что ранним утром его можно увидеть идущим по воде вокруг Императорского дворца в Токио. Макартур получил прозвище «Сёгун с голубыми глазами».

Это прозвище, наряду со ставшей печально известной фотографией, запечатлело судьбоносное место оккупации в японской истории. Хирохито слишком хорошо понимал: его семья не обладала подлинной властью в Японии большую часть последнего тысячелетия. Их место занимали военные: сёгуны, полководцы и, в последнее время, высшие чины Императорской армии. Лишь сравнительно короткий период — с конца XIX до начала XX века — страной управляли гражданские политики. И вот теперь снова у власти стоял военный, намеревавшийся использовать императора как марионетку.

В этом крылась великая ирония. Макартур и оккупационные власти опирались на традиционные формы власти в Японии, хотя их семилетняя миссия как раз заключалась в том, чтобы эти формы разрушить. Макартур и оккупационные власти опирались на традиционные формы власти в Японии, хотя их семилетняя миссия как раз заключалась в том, чтобы эти формы разрушить. Участники разработки выработали весьма специфическое понимание новейшей японской истории. После того как американский коммодор Мэтью К. Перри в 1850-х годах способствовал открытию Японии для современного Запада, японцы с готовностью приняли всё, что он предлагал: новые военные технологии, банковскую и почтовую системы, школы и медицину, промышленность и торговлю, а также даже прусско-ориентированную конституционную демократию. Однако, как подозревали американские аналитики, в японском сознании сохранялось нечто более глубокое и неизменное. Сохранялся феодальный склад ума: недостаточно критичный к авторитету, недостаточно индивидуалистический, не убеждённый в ценностях демократии и либерального гражданского общества. Реформы оккупации должны были быть направлены именно на этот менталитет.

Союзные намерения в отношении Японии на период оккупации были изложены в Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, которая требовала «безоговорочной капитуляции» под угрозой «немедленного и полного уничтожения». После более чем двухнедельных мучительных колебаний, в течение которых Хиросима и Нагасаки стали первыми жертвами атомного века, а Советский Союз вступил в войну против Японии, император решил, что условия Потсдама необходимо принять. И японская, и союзническая стороны воспринимали капитуляцию в величественных исторических терминах. В своей радиоречи, объявляя о конце войны, Хирохито говорил о «новой и самой жестокой бомбе», созданной США, и утверждал, что капитуляция необходима, чтобы избежать «полного уничтожения человеческой цивилизации». Американцы же, в свою очередь, выбрали для церемонии подписания акта о капитуляции на борту USS Missouri в Токийском заливе два особых флага. Один развевался над Белым домом в день нападения на Перл-Харбор. Другой был поднят коммодором Перри почти век назад, когда он прибыл к берегам Японии.

Три «Д»

Преобразование Японии требовало прежде всего выполнения трёх задач — трёх «Д». Первое — демилитаризация. Япония должна была быть разоружена: её вооружённые силы были распущены, а военная промышленность либо закрыта, либо перепрофилирована. Некоторые бывшие офицеры Императорской армии, включая Арисуэ Сэйдзо, бывшего начальника армейской разведки, хранили зарытые тайники с деньгами и оружием на случай, если представится возможность когда-нибудь вернуть себе Японию. Но в целом оккупация оказалась настолько мирной, что многих союзных солдат, направленных для её обеспечения, очень быстро перевели в другие места.

Второе — децентрализация экономической власти. Быстрый индустриальный и военный подъём Японии в первые десятилетия XX века во многом был обязан тесным связям, иногда закреплённым браками между семьями, крупных дзайбацу-конгломератов с политиками, чиновниками и военными. Одна лишь «Большая четвёрка» — Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo и Yasuda — в определённый момент контролировала треть японской тяжёлой промышленности и половину финансово-страхового сектора страны. Американский офицер в Токио написал на стенде шуточное стихотворение:

Что-то тут не так, —

С «Мицубиси» всё не так,

И другие дзайбацу

Тоже мало чем красавцы.

Эти уютные старые связи следовало разрушить, как бы яростно сами дзайбацу ни сопротивлялись. Они угощали и развлекали американских чиновников, подговаривали их служанок шпионить за ними и даже присылали цветы экономистке Элеонор Хэдли, чьи исследования легли в основу оккупационной политики. Всё это оказалось напрасным — по крайней мере, сначала.

Третье — демократизация. Избирательное право было расширено и на женщин — за что японские феминистки безуспешно боролись в довоенной Японии. Отныне страной должны были управлять избранные политики: крупнейшая партия в нижней палате нового двухпалатного парламента назначала премьер-министра. Исполнительная власть переходила к кабинету министров, а судебная система становилась полностью независимой. Местные органы власти также получали новые полномочия, чтобы уравновесить парламент и министерства в Токио.

Это был радикальный разрыв с прежней системой. Простая схема, объясняющая действие старой японской конституции, выглядела бы так: стрелки от всех — политиков, чиновников, армии, флота, судов и премьер-министра — сходились вверх, к императору. На деле это означало не то, что Хирохито действовал как автократ (роли, которую он всячески избегал), а то, что японские институты соперничали за власть в хаотичной и часто разрушительной борьбе, практически не неся ответственности друг перед другом, так как в основном подчинялись лишь непосредственно императору.

Слабости этой системы способствовали тому, что Япония оказалась втянутой в катастрофические войны, поскольку не существовало действенных механизмов для сдерживания военного авантюризма, а также затрудняли её выход из них. Япония не смогла своевременно принять условия Потсдама главным образом потому, что не имела простого способа урегулирования разногласий между гражданскими и военными элитами. Хирохито неохотно вмешивался, предпочитая роль конституционного монарха, и в итоге выработался негласный консенсус: «подождём и посмотрим» — в то время как, неведомо японцам, атомная бомба «Малыш» уже собиралась, а самолёт Enola Gay совершал тренировочные полёты.

Йокогамская стратегия

Сразу после окончания войны в верхах японской политики предпринимались попытки помешать, или хотя бы смягчить, планы союзников. Это можно назвать «Йокогамской стратегией». Ещё в конце 1850-х годов правящий сёгунат Токугава был вынужден открыть ряд портов для торговли с иностранцами. Опасаясь наплыва назойливых западных чужаков, власти назначили один из таких портов в маленькой рыбацкой деревушке Йокогама. Там быстро выросли сувенирные лавки, рестораны, театры, жилые бунгало и бордели — с надеждой, что, найдя всё необходимое в одном месте, иностранцы будут меньше склонны бродить дальше и создавать проблемы. План сработал. Вскоре Йокогама привлекла то, что один английский наблюдатель назвал «отбросами Европы»: людей, склонных проводить досуг в драках, пьянстве и стрельбе по ночам. Но, привлекая их, Йокогама удерживала их в пределах города. По мере роста он служил для страны амортизатором.

Теперь подобную стратегию решили применить вновь. Ещё до высадки союзников в Японии в конце августа 1945 года начались шаги по роспуску вооружённых сил и возрождению левых политик довоенной эпохи. Надежда заключалась в том, что, расстелив красную ковровую дорожку, японцы смогут осторожно направить её в нужную им сторону. Важные результаты действительно были достигнуты. Спор союзников о том, что делать с императором, выиграли те, кто настаивал на сохранении императорского института — пусть и в урезанном виде, как «символа» нации, а не полубожественной династии, стоящей во главе государства. Можно лишь догадываться, какое облегчение испытал сам император. Хирохито, похоже, искренне чувствовал бремя своей родословной, и мысль о том, что японская императорская линия, ведущая начало с VI века, а возможно, и раньше, может прерваться именно на его правлении, должна была казаться ужасной.

Государственные служащие Японии также пережили первые оккупационные реформы почти без потерь. Ведь кто-то должен был претворять в жизнь грандиозные замыслы Америки. А знали, как это делать, именно те, кто десятилетиями считал себя «пастырями народа». Их задачей было предсказывать социальное и экономическое развитие Японии, в значительной мере наблюдая за тем, как модернизируются и индустриализируются западные страны, и формулировать политику в соответствии с этим. Это, в сочетании с американской верой в экспертизу, породило так называемый «экзамен в раю». Высших чиновников проверяли на пригодность к продолжению службы, но при этом разрешались чай, сигареты и неограниченное время для выполнения заданий. В большинстве своём на местах остались те же люди; некоторым даже доверили проверять кандидатов для макартуровских чисток в других сферах — чисток, охвативших 200 тысяч человек, связанных со старым режимом: журналистов, учителей, издателей, полицейских и военных.

Правосудие победителей

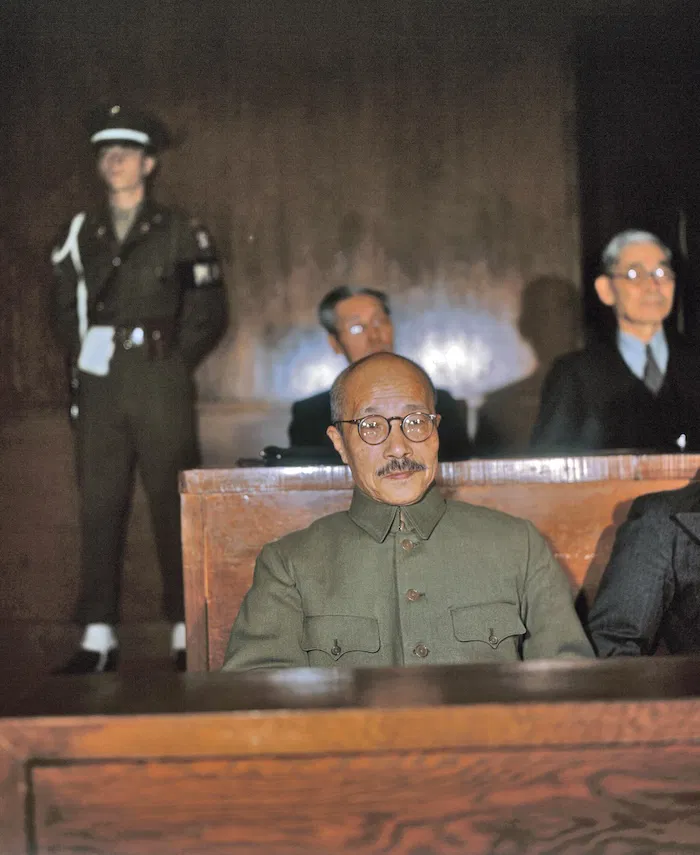

Было бы неверно считать всё это однозначной победой Йокогамской стратегии. Американский план для Японии изначально предусматривал возложение вины за милитаризм и развязывание войны на относительно узкий круг лиц, оставив остальное население свободным для участия в намеченных реформах. Так, в апреле 1946 года несколько видных представителей военной Японии предстали перед судом в Токио — японском аналоге Нюрнбергских процессов. Одиннадцать судей из стран-союзников заслушивали свидетельства о планах и заговорах, уходящих корнями в 1928 год, которые привели Японию к войне. Дата 1928-го была в известной мере произвольной, и некоторые участники процесса оспаривали её. Военный идеолог Исихара Кандзи, выступая свидетелем, предложил более справедливым началом отсчёта считать роковую «дипломатию канонерок» коммодора Перри в середине 1850-х. Бывший премьер-министр Тодзё Хидэки, находившийся под угрозой смертного приговора, ссылался на Опиумные войны середины XIX века, утверждая, что именно британский империализм решающим образом сформировал регион.

Император Хирохито был не единственным, кого избавили от позора и риска предстать перед судом. На Токийских процессах, как их стали называть, не рассматривалась деятельность печально известного Отряда 731 Императорской армии — подразделения бактериологической войны в Маньчжурии, проводившего ужасающие эксперименты, включая вивисекцию живых людей. Вместо этого его руководителям было предложено иммунитет в обмен на данные, которые США сочли ценными для науки. Также вне юрисдикции трибунала оставались действия союзников во время войны, в том числе атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Такие решения серьёзно подорвали репутацию трибунала, как в мире, так и особенно в Азии, где пришлось наибольшее страдание от японского милитаризма. Обвинение в «правосудии победителей» звучало неоднократно.

Были и перипетии самого судебного процесса. Главный прокурор Джозеф Кинан не сумел убедительно справиться с Тодзё Хидэки. Кинан в последний момент заменил более подготовленного младшего коллегу, и это обернулось неловкостью. Тодзё удалось поставить под сомнение многие представленные доказательства и заявить — так, как утверждалось ещё накануне войны, а затем повторялось японскими ультранационалистами в послевоенные десятилетия, — что его страна действовала в порядке самообороны против окружавших её врагов. Сам Тодзё находился под угрозой виселицы, но, как заметила одна сотрудница британского посольства: «У Тодзё было отличное утро, когда он подвесил Кинана».

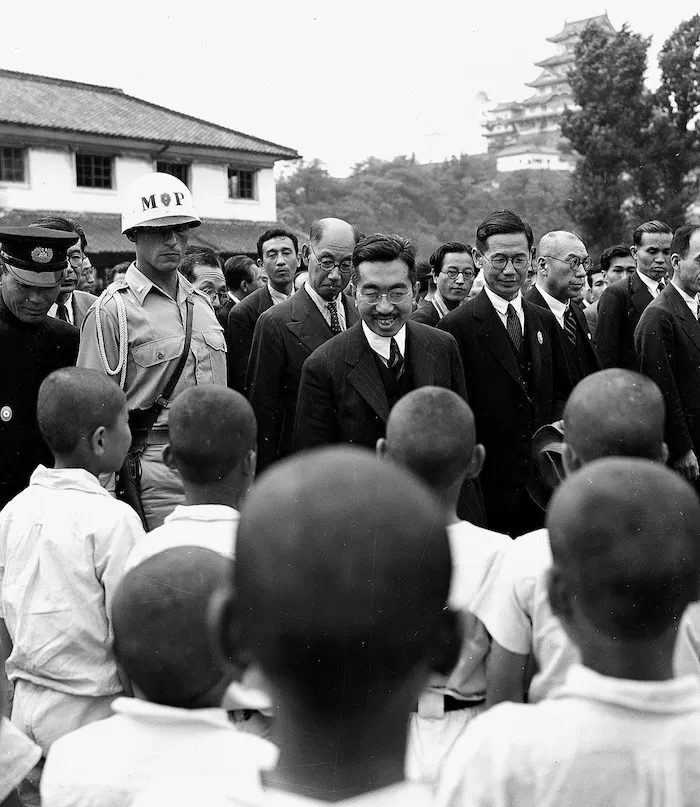

При всех недостатках первые годы оккупации, судя по всему, пользовались популярностью среди японского населения. Опросы показывали подавляющее большинство сторонников новых демократических порядков, закреплённых в свежей конституции — первой в истории, написанной одной страной для другой. Некоторые японские коммунисты, только что освобождённые из тюрем и вступившие в политическую борьбу, требовали казни императора и императрицы. Но большинство японцев удовлетворялись тем, что императорская институция выполняла символическую функцию. Люди толпами стекались на встречи с Хирохито во время его регулярных поездок по стране. Популярной оказалась и знаменитая «пацифистская статья» конституции: население, теперь прекрасно осознававшее, что его ввели в заблуждение и привели к катастрофе милитаристы, вовсе не спешило вновь вооружать страну. Даже планы по созданию японского аналога ФБР пришлось свернуть, настолько велика была настороженность к возвращению внутреннего надзора и репрессий, проводимых в довоенные и военные годы Особой высшей полицией и Кэмпэйтай.

Обратный курс

Критики оккупации находились как среди японских консерваторов, так и среди американских бизнесменов и налогоплательщиков. Первые опасались, что США вслед за военной победой в 1945 году ведут теперь культурную войну. Новые правила о разводах и правах собственности угрожали традиционному японскому домохозяйству, основанному на фигуре всесильного отца. Учебники, утверждённые оккупационными властями, учили детей чувствовать вину за проступки своей страны, но почти не содержали патриотического содержания. А от рокабилли и телевизионных шоу до цензуры японских развлекательных программ — американская массовая культура, казалось, готова была доминировать в японских СМИ.

Тем временем в США начали задаваться вопросом, что же Америка получает взамен на примерно 600 миллионов долларов, потраченных лишь за первые два года оккупации только на содержание персонала. Япония не выглядела привлекательной для американских инвестиций: экономическое восстановление шло медленно, профсоюзы стремительно набирали новых членов, а широчайшая народная поддержка социализма и коммунизма выглядела тревожно. На специальном «продовольственном Первомайе», состоявшемся в 1946 году на площади прямо перед Императорским дворцом, коммунистический лидер Токуда Кюити обратился к толпе в 200 000 человек. «Мы голодаем!» — выкрикнул он, а затем, обернувшись, указал на величественный, уединённый дом императора Хирохито: «А он?»

Токуда провёл большую часть войны в тюрьме вместе с товарищем-коммунистом Сига Ёсио, который утверждал, что передал заключённому из соседней камеры полный текст советской Конституции с помощью азбуки Морзе. С такими романтическими историями, да ещё и свободные от пятна сотрудничества с военным режимом, Токуда и его союзники полагали, что их звёздный час настал. На деле же это оказалось всего лишь кратким мигом под солнцем — и он уже близился к концу. Коммунизм стремительно распространялся по Восточной Европе, а в октябре 1949 года свершилась давно опасавшаяся коммунистическая революция в Китае. Эти события стали толчком к тому, что получило название «Обратный курс» — консервативному развороту в политике оккупации, который оказался столь же судьбоносным для перестройки Японии, как и её первые реформы.

С 1949 по 1952 годы чистки в рамках оккупации были сосредоточены уже на левом влиянии в японской жизни. Планы по разрушению дзайбацу были свёрнуты, а США, надеясь укрепить Японию как регионального союзника, поддержали создание Национального полицейского резерва. Он был сформирован в ответ на начало Корейской войны в 1950 году, когда значительные силы американских войск, дислоцированных в Японии, пришлось перебросить на Корейский полуостров. Формально НПР подавался как внутренние силы безопасности, но изначально задумывался как ядро будущей японской армии. Со временем он преобразовался в Силы самообороны — название, сохранившееся и по сей день.

Нигде этот новый план для Японии не проявился так ясно, как в двух договорах, подписанных США и Японией в 1951 году и положивших конец оккупации. Сан-Францисский мирный договор между Японией и её бывшими противниками формализовал прекращение военных действий и отказ от захваченных Японией территорий, одновременно предусматривая лишь скромную систему репараций. Советский Союз отказался его подписывать, в основном из-за второго договора, заключённого в тот же день. Речь шла о Договоре безопасности между США и Японией, который, по мнению критиков, фактически превращал японский архипелаг в гигантский американский авианосец. США получили право сохранять военные базы на японской земле, включая десятки тысяч солдат. Особенно значительное присутствие было установлено на Окинаве, которая даже после окончания оккупации в 1952 году оставалась под контролем Америки.

Выгода Японии от этих соглашений заключалась в простой сделке. В обмен на фактическую передачу своей внешней политики Соединённым Штатам, Япония получала гарантии безопасности (почти бесплатно), её экономика укреплялась благодаря выгодному курсу доллар–иена, а США выступали её поручителем в по-прежнему враждебном международном сообществе. С американской поддержкой Япония присоединилась к Международному валютному фонду и Всемирному банку в 1952 году, а в 1956-м — к Организации Объединённых Наций.

Некоторые издержки

Самым очевидным положительным наследием этих договорённостей стало то, что в последующие десятилетия Япония жила в мире, её экономика стремительно росла, а население прошло путь от голода и болезней к уровню жизни, вызывавшему зависть у большинства стран мира — от высокотехнологичных удобств до средней продолжительности жизни, превысившей 80 лет.

Первым из множества минусов стало то, что Япония сделала значительно меньше, чем могла бы, для восстановления отношений со своими азиатскими соседями. Впрочем, не вся вина здесь лежит на Японии и США: в странах вроде Южной Кореи враждебность к Японии была столь глубока, что только время могло помочь достичь чего-то похожего на нормальные отношения. Тем не менее США прямо запретили японцам налаживать отношения с коммунистическим Китаем до тех пор, пока сами не изменили позицию в начале 1970-х при Ричарде Никсоне. В сочетании с тягой многих японцев к западной культуре и дружбе с Западом, а также нежеланием обсуждать войну, это создало впечатление, что Япония не прошла через болезненный, но необходимый процесс рефлексии и извинений, подобный германскому опыту после нацизма.

Второе нежелательное наследие оккупации было сформулировано Дональдом Трампом во время его первой избирательной кампании в 2016 году. Выступая на митинге в Айове, он сказал:

«Знаете, у нас есть договор с Японией, по которому, если Японию атакуют, мы должны использовать всю мощь Соединённых Штатов. А если атакуют нас, Япония не обязана делать ничего. Они могут сидеть дома и смотреть телевизоры Sony. Что это за сделки такие?»

Несмотря на то что пацифистская конституция Японии была написана самими американцами, а японцы брали на себя значительную часть расходов на содержание американских войск на своей территории, в США в 1980-е и 1990-е годы было распространено мнение, что Япония получает от США слишком много, при этом наказывая их на торговом фронте. Ньюйоркцы ощутили это особенно остро в 1989 году, когда Sony купила Columbia Pictures, а Mitsubishi приобрела контрольный пакет в Rockefeller Group. Несколько лет спустя, во время Первой войны в Персидском заливе, Япония внесла значительный вклад — около 13 миллиардов долларов, но некоторые американские критики всё равно жаловались: «Они платят иенами, а мы платим кровью».

Третье и последнее печальное наследие оккупации — состояние японской демократии. Стремясь укрепить Японию как надёжного консервативного союзника, США, якобы при участии ЦРУ, помогли профинансировать и организовать создание в 1955 году Либерально-демократической партии (ЛДП). Эта коалиция консервативных сил с тех пор редко находилась вне власти, подрывая тем самым саму демократию, которую оккупация изначально хотела построить. До конца 1980-х ЛДП ещё могла утверждать, что именно её связи с бизнесом, аграриями и банками обеспечили процветание Японии. Но затем страна столкнулась с «потерянными десятилетиями» экономического роста. С тех пор доверие населения к национальной политике заметно снизилось — хотя японцы тут едва ли уникальны в своей неудовлетворённости избранными представителями.

Спустя восемь десятилетий можно сказать, что, учитывая глубину вражды и масштаб страданий, сопровождавших последние месяцы Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, союзническая оккупация Японии могла обернуться куда хуже. Опасались вооружённого сопротивления. В лучшем случае ожидали отказа сотрудничать. Вместо этого были высвобождены энергия и стремления простых людей: от новых предприятий, вроде Sony, начавшей свою деятельность в условиях оккупации с продажи 35-килограммовых магнитофонов из кузова грузовика, до миллионов арендаторов-земледельцев, получивших шанс выкупить землю, которую они обрабатывали.

Нежелательное наследие оккупации до конца не преодолено, но японская демократия сегодня получает поддержку за счёт появления новых национальных партий, сильного местного самоуправления и гражданских активистов, работающих на перемены в самых разных сферах жизни. Во внешней политике за последнее десятилетие Япония усилила оборонные и безопасностные механизмы, постепенно ослабляя зависимость от США. И можно представить, что в эпоху после Си Цзиньпина удастся выстроить более продуктивные стратегические отношения с Китаем. Торговля между двумя странами и так огромна: японский экспорт в Китай в 2024 году составил 124 млрд долларов, а китайский в Японию — около 152 млрд. Остаётся надеяться, что ценность мира и процветания, которую разделяют оба народа, донесётся и до их лидеров, чтобы, куда бы ни повернулись американо-японские отношения, Восточная Азия сумела прожить ещё восемь десятилетий без крупного конфликта между двумя её великими державами.

Ваш комментарий будет первым