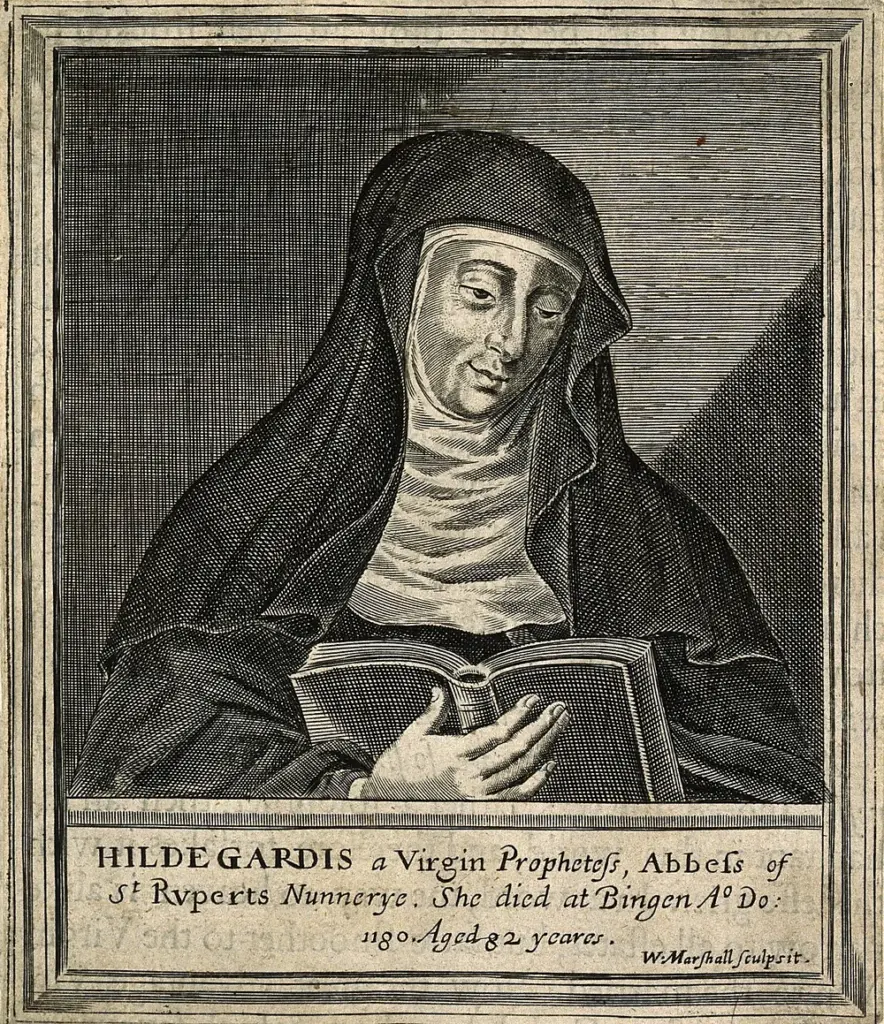

Монастыри были неотъемлемой частью средневекового ландшафта, и, возможно, более половины из них предназначались исключительно для женщин. Правила и уклад жизни в женских обителях были во многом схожи с мужскими монастырями. Монахини давали обет целомудрия, отрекались от мирских благ и посвящали себя молитве, религиозным занятиям и помощи наиболее нуждающимся членам общества. Многие монахини создавали религиозную литературу и музыку, и самой известной среди таких авторов была настоятельница XII века Хильдегарда Бингенская.

Женские монастыри: происхождение и развитие

Христианки, давшие обет вести простую аскетическую жизнь в целомудрии во славу Бога, ради приобретения знаний и благотворительности, упоминаются уже с IV века н. э., если не раньше, то столь же давно, как и христианские отшельники-мужчины, жившие в уединённых областях Египта и Сирии. Некоторые из самых известных аскетов той эпохи были женщинами — например, святая Мария Египетская (ок. 344 – ок. 421 гг. н. э.), бывшая блудница, покаявшаяся и проведшая знаменитые 17 лет в пустыне. Со временем отшельники начали жить вместе, образуя общины, хотя поначалу продолжали вести индивидуальную жизнь и собирались только для совместных богослужений. Постепенно такие общины становились более организованными: их члены стали жить совместно, деля жильё, трапезы и обязанности по поддержанию обители, которые со временем превратились в то, что сегодня мы называем монастырями и женскими монастырями.

Монашеская идея распространилась по Европе в V веке н. э., где такие деятели, как итальянский аббат святой Бенедикт Нурсийский (ок. 480 – ок. 543 гг. н. э.), создали правила монастырской жизни и основали бенедиктинский орден, распространивший монастыри по всему континенту. По легенде, у Бенедикта была сестра-близнец, Святая Схоластика, которая основала женские обители. Такие монастыри часто строились на некотором расстоянии от мужских, поскольку аббаты опасались, что близость противоположного пола может отвлечь их братьев. Так, например, монастырь Клюни в Бургундии (Франция) запрещал основание женской обители ближе чем в четырёх милях от своих стен. Однако это правило соблюдалось не всегда, и существовали даже смешанные монастыри, особенно в Северной Европе, такие как Уитби в Йоркшире (Англия) и Интерлакен в Швейцарии. Важно помнить, что в любом случае монашеская жизнь в Средние века для мужчин и женщин была во многом схожей. Историк А. Дием отмечает:

«Средневековая монашеская жизнь формировалась как ряд “универсальных” моделей. Долгий эксперимент по созданию идеальных религиозных общин и устойчивых монастырских институтов породил формы монашеской жизни, которые в значительной степени были применимы к обоим полам (хотя и при строгом разделении). На протяжении всего Средневековья мужские и женские монастырские общины пользовались единым корпусом авторитетных текстов и общим репертуаром практик». (Беннет, 432)

Как и мужские монастыри, женские обители могли обеспечивать себя за счёт пожертвований земли, домов, денег и товаров от богатых благотворителей, доходов с этих владений через аренду и сельскохозяйственную продукцию, а также благодаря освобождению от королевских налогов.

Конвенты

Начиная с XIII века н. э., возникла ещё одна форма аскетической жизни, заложенная монахами-францисканцами, которые отвергали все материальные блага и жили не в монастырских общинах, а поодиночке, полностью полагаясь на подаяния благотворителей. Святой Франциск Ассизский (ок. 1181–1260 гг. н. э.) основал один из таких нищенствующих орденов — францисканцев. Его примеру последовали доминиканцы (ок. 1220 г.), затем кармелиты (конец XII века) и августинцы (1244 г.). Женщины также приняли этот образ жизни: Клара Ассизская, аристократка и ученица Франциска, основала свои женские нищенствующие общины, которые стали называться конвентами (в отличие от женских монастырей). К 1228 году в одной только Северной Италии существовало уже 24 таких конвента. Однако Церковь не позволяла женщинам проповедовать среди мирян, поэтому нищенствующим монахиням было трудно добиться официального признания их общин. Лишь в 1263 году Орден святой Клары получил официальное признание при условии, что монахини будут оставаться в пределах своих конвентов и следовать правилам бенедиктинского ордена.

Монастырские постройки

Женский монастырь имел практически такую же архитектуру, что и мужской, за исключением того, что планировка часто была зеркальной. Центром комплекса оставался клуатр — крытая галерея вокруг открытого двора, к которой примыкали основные здания: церковь, трапезная для совместных приёмов пищи, кухни, жилые помещения и комнаты для занятий. В монастырях могли быть и отдельные кельи для паломников, приезжавших поклониться святыням, хранившимся у монахинь (это могли быть как башмачок Девы Марии, так и костяной палец святого). Многие женские обители имели собственные кладбища: одно — для монахинь, другое — для мирян (мужчин и женщин), которые платили за то, чтобы быть похороненными на святой земле после службы в монастырской церкви.

Набор в монахини

Женщины вступали в монастыри главным образом по религиозным причинам — из благочестия и стремления приблизиться к Богу, но существовали и более практические мотивы. Особенно это касалось женщин из аристократических семей, которые составляли основную часть новобранцев (куда более многочисленную, чем среди мужчин-монахов). У знатной женщины в Средние века, по сути, было только два пути: выйти замуж за обеспеченного мужчину либо уйти в монастырь. Поэтому женские обители никогда не испытывали нехватки желающих, и уже к XII веку они были столь же многочисленны, как и мужские монастыри.

Маленьких девочек родители отдавали в монастыри ради образования — лучшего, которое могла получить девушка в Средние века, — или просто потому, что в семье было слишком много дочерей, и выдать всех замуж было невозможно. Такая девочка называлась облатой. В подростковом возрасте она могла стать послушницей (монахиней-новичком), а спустя примерно год — принести обеты и стать полноправной монахиней. Послушницей могла стать и пожилая женщина, которая хотела обрести покой, безопасную старость или подготовиться к загробной жизни. Как и в мужских монастырях, в женских обителях жили и мирянки, которые вели менее строгую жизнь и выполняли важные хозяйственные работы. Для повседневных дел могли также наниматься женщины и даже мужчины.

Правила и повседневная жизнь

Большинство женских монастырей следовало уставу бенедиктинцев, но с XII века появились и более строгие ордена, например цистерцианцы. Монахини подчинялись тем же правилам, что и монахи, хотя существовали и специальные кодексы, написанные именно для женщин, которые порой использовались даже в мужских обителях. Во главе монастыря стояла настоятельница (аббатиса), обладавшая полной властью. Часто это была вдова, уже имевшая опыт управления имением покойного мужа, прежде чем уйти в монастырь. Ей помогали приоресса и несколько старших монахинь, каждая из которых имела свои обязанности. В отличие от монахов, монахиня (как и любая женщина) не могла стать священником, поэтому для богослужений в женские монастыри регулярно приглашались священники-мужчины.

В ранний средневековый период девственность считалась непременным условием для вступления в монастырь, так как физическая чистота воспринималась как единственная основа для достижения чистоты духовной. Однако уже к VII веку н. э., благодаря таким сочинениям, как трактат Альдхельма «О девственности» (ок. 680 г.), было признано, что замужние женщины и вдовы также могут играть важную роль в монашеской жизни. Главное требование к монахине стало заключаться не в физической чистоте, а в духовной стойкости и способности вести аскетическую жизнь.

Монахиня должна была носить простую одежду как символ отказа от мирских благ и соблазнов. Обычно это была длинная туника и покрывало, закрывающее всё, кроме лица, — знак её положения как «невесты Христовой». Волосы монахини под покрывалом должны были быть коротко острижены. Женщинам в обители запрещалось покидать монастырь, а контакты с внешним миром, особенно с мужчинами, сводились к минимуму. Тем не менее случались скандалы. Так, в середине XII века н. э. в аббатстве Уоттон (орден гильбертинцев, Англия) один из монастырских братьев вступил в связь с монахиней. Когда грех раскрылся, мужчину кастрировали — это было распространённым наказанием за изнасилование, хотя в данном случае отношения, по-видимому, были добровольными.

Распорядок дня монахини во многом совпадал с монашеским: она должна была ежедневно посещать службы и молиться за внешний мир — особенно за души тех, кто делал пожертвования в обитель. Считалось, что сила молитвы монахини была столь же действенной для спасения души, как и молитва монаха. Большую часть времени женщины посвящали чтению, письму и иллюминированию книг — особенно небольших молитвенников, сборников молитв, руководств по духовному созерцанию, трактатов о значении и актуальности видений, пережитых некоторыми монахинями, а также созданию музыкальных гимнов. Благодаря этому многие монастыри обзавелись внушительными библиотеками. Их рукописи предназначались не только для внутреннего пользования, они циркулировали среди священников и монахов и даже иногда выдавались мирянам из местного сообщества. Одной из самых выдающихся писательниц и композиторов стала немецкая аббатиса-бенедиктинка Хильдегарда Бингенская (1098–1179 гг.).

В отличие от монахов, монахини занимались рукоделием — вышивали облачения и ткани для богослужений. Это мастерство ценилось столь высоко, что как минимум одна монахиня была канонизирована за свои заслуги в шитье. Монахини также активно занимались благотворительностью: ежедневно раздавали пищу и одежду бедным, а в особые дни — ещё больше. Так, Лакокское аббатство в Уилтшире (Англия), основанное в 1232 году Элой, графиней Солсбери, ежегодно в день её смерти раздавало хлеб и сельдь ста крестьянам. Кроме милостыни, монахини обучали детей, ухаживали за больными, помогали женщинам в трудных обстоятельствах и предоставляли приют умирающим. Женские обители были теснее связаны с местными сообществами, чем мужские монастыри, и нередко находились в городах или близ них, а не в удалённых местах. Поэтому монахини, вероятно, были заметнее для мирской жизни, чем их мужские собратья.

Ваш комментарий будет первым